Los rasgos de la persona, según Carlos Gaviria Díaz

Los rasgos de la persona, según Carlos Gaviria Díaz

Los rasgos de la persona, según Carlos Gaviria Díaz

El 31 de marzo de 2015 murió Carlos Gaviria Díaz, magistrado y presidente de la Corte Constitucional, y candidato a la presidencia de la República. Tras cinco años desde su partida, la Alma Máter, su casa de estudios, conmemora su nombre y los históricos aportes de un jurista de profundas convicciones democráticas.

En honor al maestro, la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia lleva su nombre. Foto cortesía Sistema de Bibliotecas.

1.

En la base de la filosofía moral de Carlos Gaviria Díaz siempre se encuentra la misma idea de persona o de la constitución del sujeto, cuyo rasgo principal consiste en la capacidad para el discernimiento moral antes de decidir por sí mismo. Establecer relaciones de reciprocidad con los demás e imaginar lo que puede sentir el otro, hacen parte del desarrollo intelectual del niño, tanto como aprender los conceptos de espacio, tiempo y velocidad.

El problema está en que esas capacidades entran en contacto con las costumbres particulares de cada comunidad, en la que existen distinciones y desigualdades consagradas por las tradiciones y los prejuicios.

Los historiadores de la cultura, por ejemplo, Norbert Elias y Lynn Hunt, han establecido que la autonomía y la empatía no son sólo ideas, sino prácticas culturales, las cuales se desarrollaron en la época en que los individuos lograron independizarse de las redes de subordinación propias de las comunidades rurales, encargadas de garantizar la seguridad antes de la consolidación del Estado, con sus organizaciones urbanas centralizadas.

2.

En la ponencia que busca prohibir el castigo a los niños, incluida en el capítulo nueve de su libro Sentencias. Herejías constitucionales, el doctor Gaviria indica los diferentes rasgos de la idea de persona que está en la base de su filosofía moral.

En esta ponencia, se explica con toda claridad lo que distingue al ser humano de los demás animales: «El adiestramiento (o la doma) tiende a lograr el control de la conducta del animal, mediante una serie de condicionamientos y estímulos físicos que la transforman, en vista de una finalidad que el adiestrador juzga útil. Tales condicionamientos no sólo no excluyen el empleo de la violencia, sino que requieren de ella como su ingrediente esencial».

Más adelante afirma lo siguiente «Educar es conducir y conducir no es arrastrar. Por la fuerza se arrastra, pero no se conduce. Suprimir, por el uso de la fuerza, la capacidad evaluativa del niño, es ignorar las condiciones que lo hacen digno».

Los condicionamientos y los estímulos físicos son los medios que se emplean para obtener del animal la respuesta que se considera útil. Pero tales condicionamientos no son apropiados para la educación de un ser activo, diferente de los animales que son pasivos. Para desarrollar las actividades morales no se requieren condicionamientos, sino oportunidades propicias, pero ante todo el ejemplo «de avasalladora evidencia (para un sujeto que tiene capacidad de ver) y no la fuerza, generadora de temor…».

No se trata de formar esclavos, quienes tienen un odio encubierto hacia las normas, buscan eludirlas y sólo quieren que las cumplan los demás. Una moral de esclavos se impone cuando las motivaciones morales se extraen de la situación emocional creada por la guerra. Precisamente ese es el núcleo de la teoría de Hobbes sobre la obligación política.

En varias conferencias, el doctor Gaviria compara las teorías de la obligación política de Hobbes y de Rousseau, para concluir que el problema de Hobbes consiste en proponer el miedo como el motivo principal de respeto al gobierno y a las leyes. Ese motivo es contrario al consentimiento de los ciudadanos, el cual requiere de persuasión y está en la base de la democracia.

El doctor Gaviria es coherente cuando insiste en el consentimiento voluntario como la base del respeto a las normas, pues esa es también la base de la legitimidad moderna del poder político.

3.

En la ponencia mencionada, el doctor Gaviria se refiere a la «cultura de la violencia», que corresponde a un «estado de naturaleza» en el más puro sentido hobbesiano, que desangra al país y lo mantiene en un estado de anomia. Frente a esa situación, la Constitución de 1991 buscó volver a reglas «que contaran con un consenso integrado por las más disímiles voluntades, y que establecieran nuevas bases de convivencia», según escribe.

Nuevas bases de convivencia exigen nuevos motivos de respeto a las normas, y esos motivos requieren de autonomía y empatía entre los diferentes sectores sociales, para lo cual es preciso pasar de la subordinación y la intimidación a formas más igualitarias de relación social como el consentimiento de los ciudadanos frente a la persuasión de los representantes de los poderes públicos.

La primera relación social de los niños es con sus padres y educadores. Por ello, sus primeras actitudes morales son el resultado del trato que reciben cuando son reprendidos o castigados. En la ponencia mencionada, el doctor Gaviria considera que el castigo es violencia que se ejerce sobre el niño: un recurso que puede parecer más rápido y útil que la educación y el convencimiento, pero que únicamente ocasiona resentimiento y aversión frente a las normas y la autoridad.

Insistir en el consentimiento informado como base del respeto a las normas, puede parecer una confianza excesiva en el ser humano. Pero la realidad es que la subordinación a un poder absoluto ha entrado en crisis hace mucho tiempo y ya no logra crear la confianza que requiere la educación.

Iván Darío Arango —autor del texto anterior— es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Es el autor del libro Bases conceptuales de la democracia (2013), publicado por la Editorial Universidad de Antioquia. El presente artículo hace parte de un libro en preparación por el autor sobre la filosofía del doctor Carlos Gaviria.

Carlos Gaviría Díaz, el universitario

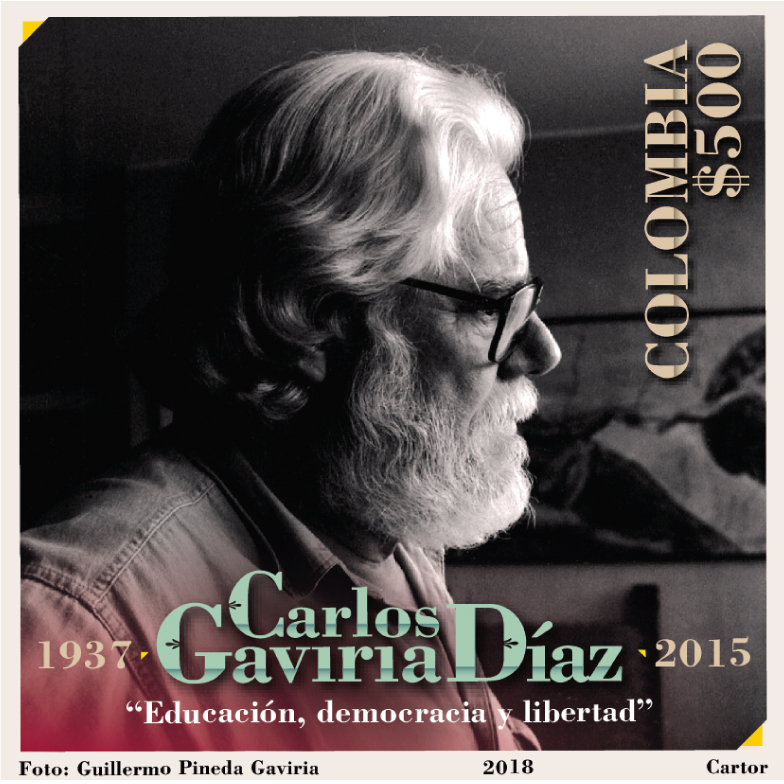

Esta es una de las siete estampillas de la emisión postal Carlos Gaviria Díaz 1937-2015, un homenaje al maestro por parte del Gobierno nacional y Servicios Postales Nacionales 4-72 .

Por: Redacción UdeA Noticias.

Carlos Gaviria Díaz comenzó sus labores académicas en la Universidad de Antioquia desde 1963, cuando ingresó como instructor de Derecho Penal en la Facultad de Derecho. En 1974, fue nombrado jefe de departamento de Derecho Político, cargo que ocupó hasta su renuncia en 1983.

Cuatro años después, en 1987, la Universidad le concedió el beneficio del año sabático para escribir el libro Razón, virtud y poder en la filosofía platónica, proyecto que tuvo que ser interrumpido debido al asesinato de Héctor Abad Gómez, el entonces presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, organización donde Gaviria era vicepresidente.

Al año siguiente fue nombrado director del Instituto de Estudios Políticos y en 1989 ocupó el cargo de vicerrector general de la Universidad hasta el 2 de agosto de 1992, fecha en la que renunció a la vicerrectoría y a su calidad de profesor para iniciar su proceso de jubilación.

En nuestra memoria universitaria

• Semblanza de Carlos Gaviria Díaz (1939 - 2015)

Por el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Julio González Zapata.• El Sueño inconcluso de la Constitución

Cátedra Pública de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, realizada en 2012 en el Teatro Universitario, y a la que fueron invitados como expositores Carlos Gaviria Díaz y Juan Carlos Henao Pérez.• Ahora nuestra Biblioteca lleva su nombre

Este contenido cuenta con traducción en Lengua de Señas Colombiana:

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)

Listado Lo más popular

Listado Lo más popular

-

Academia Sociedad

Resultados del diálogo y negociación con la mesa multiestamentaria | Comunicado

13/12/2024

13/12/2024